여행

- 잡동사니

- 여행

처음 보는 구기 운동, 라크로스

농구장을 한참 내려다보다가 다시 밖으로 나와 이번에는 언덕길을 따라 내려갔다. 그 끝에 다시 너른 잔디 운동장이 있었다. 잔디 운동장은 경기장이 네 면으로 무척 넓었다. 우리에게도 이런 넉넉한 공간의 경기장이 있을까 싶다. 그곳에는 각 경기장별로 남자 고등학생으로 보이는 학생들이 구슬땀을 흘리고 있었는데 난생 처음 보는 운동이었다.

무슨 구기 운동이 저렇지? 하키도 아니고, 그렇다고 핸드볼도 아니고, 더군다나 미식축구도 아니고 하여튼 감을 잡을 수 없었다.

핼맷을 쓰고 스틱 같기도 한 기구로 공을 낚아채기도 하고 패스를 하기도 하다가 마침내 상대편의 공문으로 그 공을 던져 넣었다. 스틱의 끝부분에는 공을 낚아챌 수 있도록 잠자리 채 비슷한 모양을 하고 있었다. 하키가 잔디 위에서 공을 치는 것이라면 이 운동은 공을 공중에서 낚아채고 패스를 하는 경기였다. 경기는 선수들이 서로 부딪치기도 하는 폼이 생각보다 격렬해 보였다. 골대에 공을 넣은 것으로 점수를 얻는 것은 축구나 핸드볼 같은 느낌도 들었다. 어떻든 참으로 별 희한한 경기였는데 그 때는 도무지 알 수가 없는 운동이었다.

나중에 집으로 돌아와 아들의 도움으로 인터넷을 통해 그 운동이 라크로스라는 것을 알았다.

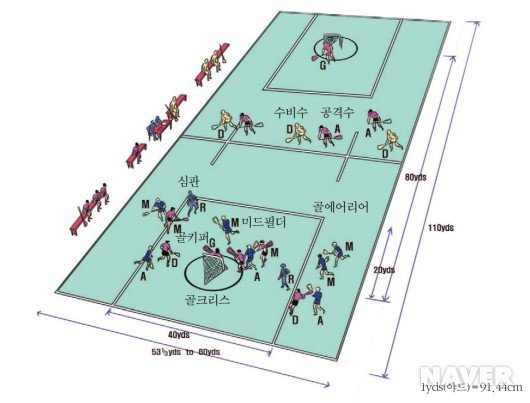

라크로스는 라켓처럼 생긴 자루가 긴 크로스를 사용해 공을 상대 팀 골에 넣는 운동경기로 농구, 축구, 하키가 복합된 형태라고 한다. 경기장은 길이가 긴 곳은 축구장 길이와 비슷해 보였고 넓이는 그보다 다소 좁아보였다. 남자 팀은 골키퍼, 수비수 3명, 공격수 3명 미드필더3명으로 대개 10으로 구성되고 주심과 부심이 각각 1명씩이 있다. 경기는 15분씩 3피리어드로 나누며 1,2 피리어드와 3,4피리어드 사이에 1분씩 쉬며 하프타임은 10분이다. 동점일 때에는 전후반 4분씩의 연장전을 벌이며 선수 교체에는 제한이 없단다. 경기는 미식축구처럼 서로 몸을 부딪치기도 하는 매우 거칠어서 학생들은 핼멧 등 보호 장구를 모두 착용하고 있었다. 그런데 이 경기는 나중에 안 일이지만 여자 중학생들도 대학의 잔디 구장 여기저기서 즐기고 있었다. 우리의 경우 운동장 하면 흔한 게 축구인데 이곳에서는 축구며 배구 같은 운동을 하는 경우는 한 번도 본 일이 없다. 온통 라크로스 경기였다. 집 앞 미식축구 연습장에서도 라크로스 경기가 열리기도 했다.

그런데 처음 아는 사실은 이 라크로스라는 경기가 한동안 올림픽 정식 종목으로 채택되기도 했고, 시범 경기로 운영되기도 했다고 한다. 그러다가 1984년 로스앤젤레스 대회를 끝으로 올림픽 무대에서 퇴장을 했다고 한다. 아마도 특정 국가에서 주로 하고 저변 확대에는 실패를 한 모양이었다. 마치 최근 올림픽의 야구 같은 신세였던 모양이다. 어떻든 서양에서는 아직도 여러 나라에서 이 경기를 즐기고 있다고 한다. 그런데 알고 보니 우리나라의 대학에서도 라크로스를 즐기는 팀이 있다고 한다.

다시 건물을 돌아 이곳저곳을 기웃거렸지만 모든 건물이며 잔디가 똑 같은 형태여서 구경을 하는데 흥미를 잃어버렸다. 물론 건물 내부야 건물마다 서로 다른 무엇인가가 있겠지만 그 모든 건물을 기웃거릴 입장도 못되었고, 들어다 보는 것도 부담스러웠다. 면학 분위기를 위해선지 건물 문을 밀고 들어서면 강의동을 제외하고는 대부분 입구를 마주 보는 곳에 책상을 놓고 마치 도서실의 사서처럼 근엄하게 입구 쪽을 바라보며 드나드는 사람들을 지켜보고 있었기 때문이다.

사실 그의 근엄함에 위축이 되었다기 보다는 혹시라도 무슨 일로 왔는지 또는 어쩐 일로 왔는지 등 별 것 아닌 것을 물어도 딱히 대답을 할 만큼의 알량한 영어 회화 수준도 못되었다는 것이 결정적인 이유였다.

그러나 건물 주위의 너른 잔디밭 덕분에 더위로 잠시 피할 겸 그저 가다가 쉬고 싶으면 아무 곳이나 그늘 진 곳에 앉으면 그만이어서 좋았다.

이번에는 학교를 빠져나와 학교 뒤쪽 넓은 도로의 인도를 걸었다. 인도에는 당연히 자전거 전용 도로가 만들어져 있었고, 그리로 더운 날임에도 가끔 자전거가 지나다녔다. 그런데 길을 걷는 사람들은 인도 바로 옆의 자전거 도로로는 아무도 다니지 않았다. 자전거 도로라 해서 뭐 특별한 것도 없이 그저 바닥에 자전거 모형을 그러두었을 뿐인데 말이다. 우리의 경우 자전거 도로가 한때 도회지에 설치가 되어있었지만 정권이 바뀌면서 슬그머니 교통 흐름에 방해가 된다고 없애버렸다. 물론 그런 도로가 있어도 사람들은 아랑곳하지 않았지만 말이다.

이곳에서 시내를 돌아다니다 보니 아예 넓은 4차선 도로도 갓길 주차 라인 안쪽으로 자전거 도로가 별도로 만들어져 있었다. 이 나라는 자전거가 교통 흐름을 방해하지 않기 때문일까? 아닐 것이다. 그것은 도로를 어떻게 이해하는가의 문제이다. 우리는 도로가 자동차 중심이지만 이곳은 도로가 사람 중심이다. 말하자면 본디 사람들이 다니는 길에 자동차가 나중에 끼어들었으므로 자동차가 사람을 위해 양보하고 기다려야 한다는 생각인 모양이었다. 그게 사실 인명중시의 문화가 아닐까 싶다. 무릇 생각하기로 아무리 귀한 것이라 해도 사람 목숨보다 귀한 것이 있을까? 그것 하나만 해도 우리의 자동차 문화가 얼마나 웃기는 문화인지 금방 드러난다. 미국은 처음부터 자동차는 말을 대신한 그저 단순한 교통수단으로 출발했으나 우리의 경우 자동차는 처음부터 부의 상징으로 출발을 한 탓일 게다. 그러니 미국 자동차는 범퍼가 다소 파손이 되어도 테이프로 적당히 얼기설기 붙여 막고 다니는 것이 보통이다. 그저 말처럼 단순한 교통수단이므로. 그러나 우리의 경우 자동차의 어디 한 구석이 조금 긁히기만 해도 난리가 난다.

육두문자는 그저 보통이고 어떻게 해서든 차량 수리비를 받아내야 속이 풀린다. 그러다보니 자동차 정비소가 늘 성업 중이다. 당연히 자동차 운전자들은 스스로 차량 정비를 할 수 있는 능력은 전무하다. 나도 아직 자동차 타이어 교체 이외에는 할 수 있는 것이 없다. 그러나 미국에서는 자동차 정비소가 별로 눈에 뜨지 않는다. 그저 어지간한 수리는 각자 집의 차고에서 해결한다.

멀리 잔디 운동장에서 여학생들이 땀을 뻘뻘 흘리며 라크로스 경기를 하고 있는 모습이 보였다. 여자들은 대부분 핼멧을 착용하지 않았는데 그 대신 모두 눈 보호를 위해 보호 안경을 착용하고 있었다.

다른 한쪽 잔디에서는 중학생쯤으로 보이는 아이들이 학교 전경을 스케치하고 있는 모습도 보였다. 이곳저곳 잔디 위에는 수많은 학생들이 각자 제 나름의 공부를 하고 있었지만 아무도 교사의 눈을 피해 엉뚱한 짓을 하는 학생은 보지 못했다. 그건 규칙이 아니니까. 그리고 그건 다른 사람들에게 피해를 주기 십상이니까.

출처 : 오늘의 유머

댓글